町田市は昨年12月、「町田市地域防災計画」を策定した。これは都が2012年11月に策定した「東京都地域防災計画」を反映したもので、都内で最初に町田市が策定した。

都は2011年の東日本大震災を受け翌年4月に「首都直下地震等による東京の被害想定」を公表し、その後同年11月にこの被害想定を基に防災計画を策定した。

被害想定では、東京湾北部地震、多摩直下地震、元禄型関東地震、立川断層地震の4つの種類の地震を挙げているが、町田市は発生の可能性が高いとされる(今後30年以内に発生する確率70%)多摩直下地震を想定し地域防災計画を策定した(他の地震の発生確率は今後30年以内で0〜2%)。

死者被害想定はこれまでの5倍

町田市のこれまでの被害想定では死者55人、負傷者1832人、帰宅困難者47000人としていたが、今回策定した防災計画では死者229人、負傷者3200人、帰宅困難者86680人といずれも大幅に増加した(多摩直下地震M7・3、冬の夜6時、風速8m/sを想定)。

市は、この想定を踏まえ、死者数を76人、避難者を半減の46500人、建物の倒壊・焼失を3分の1に減少(約2500棟)するために防災計画を策定した。

死者のうち、ゆれや火災を原因とするものがほとんどで、そのため家屋の耐震化や消火活動、家具の転倒防止などを推進するための施策を行っていくという。ほかに備蓄物資は、30000人の3日分としていたものを、93000人の3日分へと備蓄目標を拡大した。

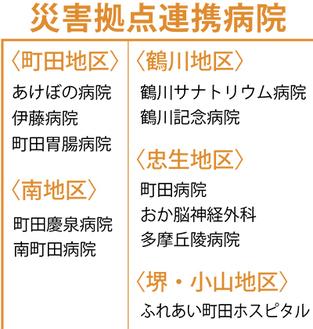

また災害時医療救護体制も見直し、市内の中規模病院11カ所を「災害拠点連携病院」=図表=に指定し、発災直後の医療救護拠点にすることで、これまでよりも早期の医療救護体制の立ち上げを目指す。

東日本大震災で初めて帰宅困難者に対応した市は、その時の対応を検証し、町田駅周辺の一時滞在施設と開放順序も決めた。大震災の時は1500人の帰宅困難者が発生し、そのほとんどは町田市民ホールに一時滞在したが、同ホールが満員になった場合、次に開放する施設を決めていなかった。しかし、施設と順序を決めても対応できるのは2200人程度で、47000人とする想定には対処できないため市は、駅や周辺の事業者と協定を結び対応するとしている。

企業に3日分備蓄努力義務

町田市防災安全課は「都の条例などにより、企業には従業員の施設内待機と、それに必要な3日分の水・食料などの備蓄が努力義務として今後求められます。各家庭でも3日分の備蓄を目標にしてほしい」と呼びかけている。

|

|

<PR>

町田版のトップニュース最新6件

|

|

|

|

|

|

|

|

|