川崎市男女共同参画センター(すくらむ21)はこのほど、「シングルファーザー生活実態インタビュー調査報告書」を発行した。友人などのつながりの少なさ、非正規社員への変更・転職など、仕事と子育ての両立への父親の悩みが浮き彫りになった。

この調査は、同センターが父子家庭における生活実態やニーズを把握し、有効な支援事業の実施につなげることを目的に行ったもの。川崎市のひとり親家庭施策担当部署と連携し、昨年1月〜3月に市内在住のシングルファーザー30人にインタビューを実施。就労と経済状況、シングルマザーとの差異などの側面から現状を分析。昨年6月には調査報告会も実施している。

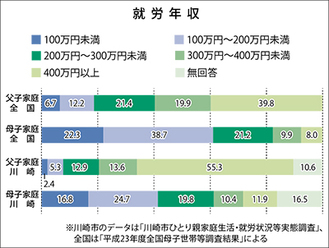

調査の結果、仕事と育児の両立が難しく、長時間労働や経済的困難に陥る父親が多いことが明らかになった。就労と家事育児の両立という側面からみると、ひとり親になった後の転職パターンとして、シングルマザーは収入が高い仕事を選ぶ傾向にあるが、シングルファーザーはこれまでの長時間労働を考慮し、収入が減っても子育てと両立しやすい仕事を選ぶパターンが多いことがわかった。毎日の家事や育児などのマネジメントの負担感も大きいという。

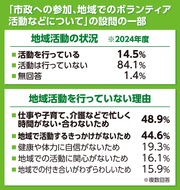

子どもとの接触時間の短さや、価値観や理解の仕方が食い違ってしまうコミュニケーション・ギャップの大きさも課題となっている。シングルファーザーの社会的孤立なども大きな課題となっており、親族への依存度は高いが、友人や地域と関係づくりを行わない傾向も見られた。

国はひとり親家庭支援として、児童扶養手当の支給と就労支援、子育て支援などの公的支援を行っている。しかし、シングルファーザーが対象になったのは2010年度以降で、所得が児童扶養手当の所得制限よりも高いと、その他の公的支援も適用されず、シングルマザーと比べて不平等、情報が届かないという声もある。

今後取り組む課題として、調査プロジェクトメンバー座長のお茶の水女子大学の戒能(かいのう)民江名誉教授は、「子どもへの独自の支援」や「シングルファーザーやその子どもたちを支えていくネットワーク作り」などが求められるとしている。

調査報告書は、男女共同参画センターや、川崎市立図書館(本館)で閲覧できる。調査に関する問い合わせは同センター【電話】044・813・0808。

多摩区・麻生区版のトップニュース最新6件

|

|

|

|

|

|

|

|

|