市内でも小中学校での”いじめの実態”がクローズアップされ、教育現場における様々な問題に関心が集まっている。そうした現状を受け、南区内に3園を構える『誠心幼稚園』ではこのほど、「家庭教育8カ条」と題した、父母向けの子育ての指針を作成。父母の意見を参考に、家庭でのしつけの仕方を改めてシンプルにまとめた。「後々の学校生活を考えると、幼少期の生活習慣が大切」と同園で話している。

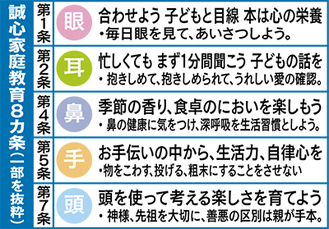

”耳―忙しくても、まず1分間聞こう、子どもの話を””手―物をこわす、投げる、粗末にすることをさせない”。この家庭教育の指針は、「眼」「耳」「口」「鼻」「手」などと人間の身体・心の各部位に対応するように、8つの項目からなる。先月下旬に行われた卒園式と、今月はじめの入園式で、保護者に配布された。

今回、教育8カ条を作るにあたって、同園では家庭教育において大切だと思うことを、保護者から募った。「子育ては自分(親自身)育て」「子思うゆえに子あり、親もあり」など、80人ほどの父母からの意見が寄せられた。最終的には、それを同園が集約する形で、8つの条文を作成した。

なお、他の都道府県・市町村では行政が主導し、こうした指針を策定する機運がここ数年高まっている(熊本県の「くまもと家庭教育10か条」や八王子市の「家庭教育8か条」など)。同園では熊本県のものを参照し、独自にこの8カ条を作り上げた。

親には親の役割

今回、作成にあたった同園・学園長の溝渕誠之(みぞふちせいし)さん(南区相模台、89)は長年、市議会議員としても教育の現場に携わってきた。「不登校の生徒に学校に来てほしいが、具体的にどう行動したらいいかわからない」「中学の保護者が給食費を払ってくれない。理由を聞くと『おいしくないから』と言われた」など、これまでもたくさんの現場からの相談の声が、学園長の下には寄せられている。

「今の小中学校における問題は家庭にその端を発していることが少なくありません」。しつけや生活面における態度を教育されていないことにより、学校生活での不適合・問題行動に繋がっている側面も否定できないという。「学習を教えるのが学校の第一の役割。思いやりや道徳の心などを育み、その子どもの個性を伸ばすのは、本来、家庭の役割であるはず。そのための具体的な方法を、この8カ条で提案できれば」と、溝渕学園長は話している。

育て方わからず

また、子どもを持つ親の中には「しつけの仕方がわからない」という悩みを抱えている人も多くなってきていると指摘する。核家族化の進行や、地域でのコミュニティによる人間関係の希薄化なども要因となり、現代の父母は子育ての方法を直接他人から教わることが以前より少ないのが現状だ。行政や教育機関(幼稚園や学校)も率先して、子育てをする親の学びにつながるような仕組み作りや働きかけが望まれている。溝渕学園長は先日、小中学生を持つ保護者向けの「家庭教育○条」の作成を市に要望したばかりだ。

熊本県の「くまもと家庭教育10か条」(一部を抜粋)

|

さがみはら南区版のトップニュース最新6件

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<PR>