全国で住宅用火災警報器の設置が義務づけられてから、今年で10年となる。総務省のデータによると相模原市の設置率は全国平均の82・6%を上回る94%で、市消防局担当者は「防災に関する市民の意識の高さを表していると思う。設置率の高さに比例した効果も出ている」と話している。

設置が義務化されたのは、2011年6月。それまで、住宅火災による全国の死者が年間千人を超えて推移していたことなどから、国が解決策として制度化したのが始まりだ。

06年に新築住宅への警報器設置の義務付けが全国でスタートすると、以後は各市町村ごと、全戸での義務化が行われるように。市は広報紙での周知のほか、イベントにブースを出し、義務化に関するPRを行うなど、市民への浸透を図ってきた。そんな取り組みが実り、総務省の統計が始まった12年の市内設置率は82%にとどまったものの、その2年後には90%を超え、現在までより全戸に近い設置率となっている。

当初から取り組みに関わってきた、局の栗原敏実・予防課長は「当初は消防局の職員らが市内すべてのお宅に声掛けに回るなどして周知に当たってきた。設置率が全国平均を上回るのは市民の防災に対する意識の高さの表れと考えている。設置率100%をめざしていきたい」と話す。

出火率が減少

設置率の高さに比例するように、市内の出火は減少傾向にある。

総務省が発表する、人口1万人当たりの出火件数を表す「出火率」を見ると、市の出火率は10年に3・5人だったものの、右肩下がりでその割合は減り続け、20年には2・0人に。「火災警報器の設置が進んだことが出火率の減少につながっているとは一概にいえないものの、影響はあると考えている」と消防局の担当者。この警報器によって火災がボヤ程度で済んだ事例が毎年見られるとも話す。

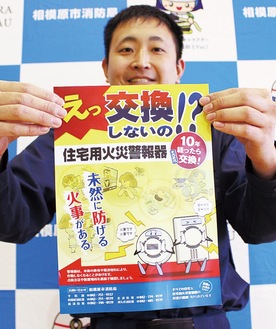

栗原予防課長は「10年前から設置している火災警報器は今年は特に点検が必要となる。電池が切れてしまったり、メーカーによっては10年を警報器の寿命としているところもある」と話し、「引き続き、設置を啓発していく中で、機器の点検についても訴えていきたい」としている。

さがみはら緑区版のローカルニュース最新6件

|

|

|

|

|

川柳募集4月3日 |

|

|

|