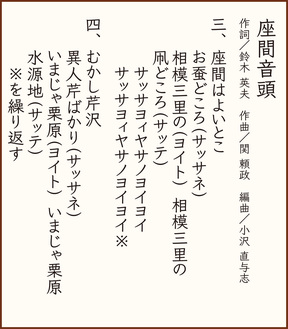

市民の間で長きにわたって親しまれている「座間音頭」。6月30日(日)午後1時から(0時30分受付開始)ハーモニーホール座間で、講習会「みんなで踊ろう座間音頭」が開催されるのを前に、本紙では、歌詞に着目。今回は、3番と4番で語られるふるさと・座間に迫った。(5番以降は次号で紹介)

現代にも残る座間の様々な情景が散りばめられている「座間音頭」。1番では、現在の星谷寺があるあたりについて、2番では、今も昔も地域の時計の役割を果たしている宗仲寺の鐘について歌われた。

今回、着目する3番と4番は、座間の風景を歌った1番と2番から少しだけ趣向が変わり、座間ならではの事柄、今では座間の観光名所として知られている場所が次々と登場する。

「座間はよいとこ」

3番に「お蚕どころ」と出てくるように、かつて市内には桑畑が広がり、養蚕を営む農家が多数あったという。「相模三里」はおそらく、現在では太公望で賑わう相模川流域を指しているのではないかと推測でき、「凧どころ」は言わずもがな、今も脈々と受け継がれている座間の一大伝統行事「大凧まつり」のことを表している。

「ざまみず」の由来登場

4番では、座間がいかに水に恵まれた町かが歌われている。「芹沢」は、現在の芹沢公園があるあたり=芹沢地域のことで、この地には、昔から冷たい水が湧き、不動明王が祀られていた。そこで地元の農家の人々はその湧水を「不動様の水」と呼び、土瓶や小さな樽に汲み、畑に持って行ったという。また、この不動尊は芹沢地域の人々が日照りの際に芹沢川に移し、雨が降るよう祈願したという。

「異人芹」はおそらく西洋芹のことで、クレソンを指すと思われる。水生植物であるクレソンが育つほど、水が豊かであることを表している。

そして「いまじゃ栗原」と言われる芹沢地域は座間市水道の最も古い水源地であり、1941(昭和16)年には、当時の厚木航空隊(旧日本海軍)に送水するために水源井が掘られた。その後、ちょうどこの座間音頭が制作された前年、1955(昭和30)年に座間市水道が、この水源井をもとに給水を開始。

現在は、市内8カ所の井戸からポンプを使って汲み上げられた地下水が市内3カ所の配水場へ送られ、各家庭に届けられている。座間の水道水の約86%がこの地下水である。

今や特産品の座間の地下水を100%使用した「ざまみず」。市役所地下1階の売店などで購入できる

|

座間版のローカルニュース最新6件

|

|

|

|

|

|

|

|

|