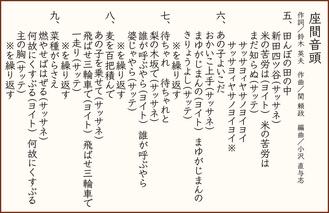

市民の間で長きにわたって親しまれている「座間音頭」。6月30日(日)午後1時から(0時30分受付開始)ハーモニーホール座間で、講習会「みんなで踊ろう座間音頭」が開催されるのを前に、本紙では、歌詞に着目。最終回は、5番から9番で語られるふるさと・座間に迫りつつ、講習会で講師役を務める座間市民踊連盟の2人に踊りのポイントなどについても聞いた。

新時代に突入

5番では、現在も田んぼが広がる、新田宿や四ツ谷のあたりについて歌われる。座間の歴史がまとめられた『座間むかしむかし 第三十五集』によると、四ツ谷のあたりでは、1943(昭和18)年から1947(昭和22)年の間に耕地整理が行われたという。新田宿や入谷でも同時期に耕地整理が実施され、曲りくねったあぜ道は直線化。分散している小さな農地は集約。田んぼは道沿いに配置され、まさに辺りは「田んぼの田」になっていったようだ。そうした背景を踏まえると、「米の苦労はまだ知らぬ」は、耕地整理が完了したことで、作業効率が改善され、米栽培が一層盛んになることを暗に示しているといえるのではないだろうか。

6番では、当時のお嫁さんの理想像が歌われる。多くの農家にとって貴重な現金収入源だったという養蚕や機織りが上手にできる女性をお嫁さんとして迎えることが、農家にとっていかに重要だったかがわかる。

そして次の7番からは、レコードの容量の関係で、歌詞は存在するものの、音源はないため、幻なのだそう。

そんな7番には、座間の有名な伝説の一つ、「梨の木坂」が登場する。坂を通りかかる人に「おまちゃれ」と声を掛ける「オマチャレ婆」がいたという伝説だ。

続く8番に登場する「三輪車」は、当時使われるようになった「オート三輪」を指している。「となりのトトロ」で引っ越しの際にさつきちゃんとめいちゃんが乗っていたあれだ。このオート三輪の登場によって、音頭で歌われる座間の情景が一気に現代化。新しい時代に突入しつつあることを見事に表している。

そしてフィナーレの9番では、詩人・北原白秋の弟子である鈴木英夫氏らしさが存分に発揮される。かまどに火をつける時に使う「菜種がら」は燃やすと勢いよく燃えるのに、「主の胸」は「何故にくすぶる」のかと、胸の内にくすぶる恋心を歌い、締めくくる。

「これぞ座間」の風景を歌うことで、ふるさと・座間を人々に思い起こさせつつ、観光ガイドの役割も果たす。そして、当時の人々の価値観や変わりゆく町の様子も歌い、最後は、ロマンスで締めくくる。「座間音頭」は、単なる郷土愛を育むツールとしてだけでなく文学的な側面も持ち合わせているのだ。

踊りのポイント

現在でも市内で開催されるイベントの折には、踊られる「座間音頭」。その踊りのポイントを、座間市民踊連盟の会長・安本文子さんと副会長・川崎マサ子さんは、「やっぱり凧上げのところね」と語る。凧糸を引き、凧を空に放つような動きが振りの中にしっかり盛り込まれている。また、以前は手で行っていた稲刈りの際の動作も組み込まれている。刈った稲穂をその場に置き、ある程度乾かした後、その稲穂の下になっている側を乾かすために、稲穂をひっくり返す作業があるのだが、そのひっくり返す時の手の動きが入っている。「この手の動きをしっかりやると、格好良く決まる」と安本さん。川崎さんは「若い人にもぜひ講習会に参加してほしい」と話し、安本さんは「最近はちゃんと踊りを知っている人が少なくなっている。この機会に覚えてもらえれば」と講習会への参加を呼び掛けた。

(上写真)講習会で講師役を務める民踊連盟の安本会長(右)と川崎副会長。(下写真)踊りのポイント「凧上げ」

|

座間版のローカルニュース最新6件

|

|

|

|

|

|

|

|

|