国内初の洋式灯台「観音埼灯台」が起工されて今年で150周年。起工日の11月1日は「灯台記念日」とされ、観音埼灯台では3日(土)・4日(日)に無料公開が行われ、記念グッズが配布される。

灯台は全国に3181基(2018年4月現在)存在し、その最初に起工されたのが観音埼灯台。開国直後の幕末期、東京湾を出入りする貨物船や軍艦などの大型船が増えたことで、海域が狭く潮の流れが複雑な浦賀水道の夜間通過は事故の危険性が高くなった。そこでイギリスをはじめとする4カ国は江戸幕府に洋式灯台の設置を要請。建設を約束する江戸条約が結ばれ、倒幕後は事業を引き継いだ明治政府が1869年1月1日、浦賀の和式灯台「燈明堂」に替わる観音埼灯台を稼働させた。建設には横須賀製鉄所のヴェルニーが指揮を執り、フランス人技師フロランが担当した。初代の灯台は横須賀製鉄所で製造された煉瓦造りのフランス風。1922年の地震で亀裂が入り、2代目はコンクリート製に改築された。だが翌年の関東大震災で倒壊し、完成から1年足らずで役割を終えた。建物の一部は現在も近隣沿岸部に残っている。

25年に建てられた現在の3代目は、白いコンクリート造りの八角形。89年に無人化され、現在は資料展示や一般見学も受け付けるなど、灯台の歴史を伝える役割も担っている。

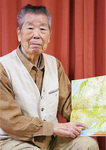

灯台守から見た観音埼

最後の灯台守として86年まで住み込みで勤務し、灯台からの信号や無線発信、保守整備などを行ってきた古賀貞夫さん(93/横浜市在住)。浦賀水道は交通量が多く狭い海域で、全国の灯台の中でも神経を使う場所とあって、日々の心労が絶えなかったという。「由緒ある観音埼に勤務でき、その間灯台に関わる事故が無かったことは生涯で一番の誇り」。重責を全うし、安堵の表情で当時を振り返った。

愛好家でフリーペーパー『灯台どうだい?』も発行するなど、全国の灯台に精通している不動まゆうさんは「観音埼は日本の灯台史を語る上で欠かせない存在」と話している。

観音埼灯台では記念イベントとして11月3日と4日、内部を無料で見学できる特別公開を実施する。さらに、写真や情報が掲載されたカードも各日先着100人に進呈する。

地元の盛り上がり低調記念行事の予定少なく

観音埼灯台起工から150周年を迎える今年、全国各地の灯台で記念イベントが予定されている。だが当の地元横須賀では盛り上がりに欠けているようだ。

市と市観光協会によると、特別な記念行事開催の予定はないという。また、150周年を記念して11月10日(土)と11日(日)に三重県志摩市で開かれる「灯台ワールドサミット」にも観音埼灯台は不参加。大王埼灯台を有する志摩市などが発起自治体として横須賀市にも参加を呼びかけたが見送られた。

横須賀の歴史を研究し、観音崎を通る船に関する著書もある「横須賀学の会」の大橋祥宏代表は「行政が動かないと市民の関心も集まりにくい。非常にもったいない」と話した。

沿岸部に残る2代目灯台の一部

|

最後の灯台守を務めた古賀さん

|

現在の3代目観音埼灯台

|

横須賀・三浦版のトップニュース最新6件

|

|

|

|

|

|

|

|

|