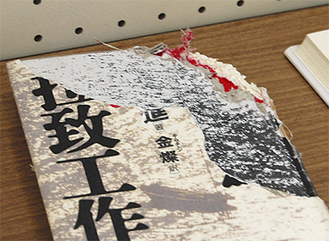

市中央図書館では1911年の開館以来、蔵書の破損に頭を悩ませてきた。利用マナー向上のため、破損本の展示を数年おきに行っており、今月も展示会「泣いている本たち」を開催したばかりだ。

破損の種類はふやけて膨張した「水濡れ本」、線引きや落書きなどの「書き込み本」、ペットが噛みちぎった「犬噛み本」、欲しいページだけ持ち去る「切り抜き本」、返却されない「持ち出し本」の6つ。約20年前は勉強する人による「書き込み本」が最も多かったが、最近は「水濡れ本」が目立ってきているという。「退館して車に乗るまでのちょっとした距離でも、本で雨をしのぐのはやめて欲しい」と同館館長補佐の中田孝信さんは話す。

中には表紙だけ残して全ページ切り取ったものや押し花の挟みこみといった悪質なものも。職員が事情を聞きだすと「ペットがやったのにどうして私が弁償しなきゃいけないの」と逆に苦情がくることもあったという。

同館では本が返却された際に破損部を視認する「パラパラ確認」を実施、年間で約3千もの本を修理している。劣化以外の人為的な破損は全体の1割ほどだという。「図書館の本は公共物である、という意識を広めていきたい。長く、多くの人に利用してもらうためにも、丁寧に扱って欲しい」と中田さんは話した。

初の修理講座に市民10人参加

今月24日まで行った「泣いている本たち」の展示に合わせて、21日には「本の修理講座」を初企画、10人の市民が参加した。

同講座では実際に同館で行っている修理法を伝授。主に劣化して弱った背表紙ののりつけを行った。参加した植木うた子さん(60)は「修理の方法が分かって良かった」と感想を話した。

中田さんは「修理を通して本を丁寧に扱う意識を持って欲しくて企画した。将来的には修理ボランティアをやってくれる人が出てくれれば」と話した。

同展示は7月以降、市内各分館で順次開催予定。

|

|

|

<PR>