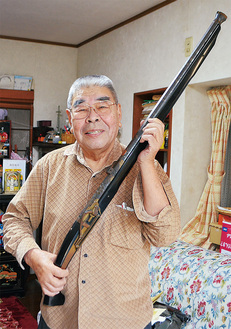

箱根大名行列演武の立役者

小鍋島の浅見洋男さん(80)は約20年間、民家などから掘り出された古式銃を調べて文化財として登録する神奈川県の鉄砲刀剣類鑑定審査委員を務め、今年3月に引退した。銃の美術的・歴史的価値に光を当て、「銃からわかる歴史がある。美術品としての銃を知ってほしい」という。

日本の銃は、1543年に種子島に上陸したポルトガル人が所持していた火縄銃が始まりとされる。長篠の戦い(1575年)で織田信長が鉄砲隊で武田騎馬隊に勝ったことなどを機に全国に普及した。一方で銃は農作物の鳥獣被害を防ぐために農民の所持が認められ、生活と密接に関わっていた。

こうした背景から民家の蔵や天井裏などから銃が発見されることが多い。県が委託する鉄砲刀剣類鑑定審査委員は、見つかった銃を警察署と県教育委員会を経由して、装飾や着火様式などから製造時代や種別などを鑑定する。銃が概ね1867年以前の製造と判明すれば古式銃に認定。文化財として登録証が発行され、美術品コレクターらが所有できるようになる。

埼玉県に生まれた浅見さんは、第二次世界大戦直後の貴重なタンパク源となるウサギやキジを猟銃で狩る父の姿を見て育った。「子供ながら鉄砲の弾は速くてかっこいいと憧れた」。18歳で狩猟免許を取得し野山でハトやコジュケイを狩ったり、各地の射撃技術流派の門をたたいて学んだりした。69歳の時には仲間と箱根観光協会に働きかけ、秋の風物詩「箱根大名行列」に随行し、火縄銃を空に向かって発砲する操練演武を実現。今なお続く見所の立役者となった。

浅見さん宅には戦国時代の銃や海兵隊が使用した銃、銃身が短い短銃など約40丁ある。お気に入りのひとつで、2種類の鉄を組み合わせ銃身や銃床に華美な装飾が施された「鍛二重巻張(きたえふたえまきばり)」は銘が潰されている。「裕福な家が金策で銃を売りに出した際、家柄に傷をつけないようにしたのだろう。ひとつとして同じ銃がなく、銃からわかる歴史がある」。心残りは後継者問題。「若い世代に美術品としての銃を知ってもらい日本の伝統をつないでほしい」とそっと銃身に手を添えた。

平塚・大磯・二宮・中井版のローカルニュース最新6件

|

|

|

|

|

|

|

|

新築・リフォームには補助金有効活用を4月25日 |